樹脂(プラスチック)とは

JIS K 6900では、樹脂とプラスチックは、以下のように定義されている。

樹脂「不明確でかつしばしば高い相対分子質量を有し、応力を受けると流動する傾向を示し、

通常は軟化又は溶融範囲を有し、かつ通常は貝殻状に割れる固体、半固体、又は凝固体の有機材料。

広義にはこの用語はプラスチック用の基盤材料であるいくつかの重合体を明示するためにも使用される。」

プラスチック「必須の構成成分として高重合体を含み、かつ完成製品への加工のある段階で流れによって形を与え得る材料。」

以上のことより、定義的には樹脂は原料であり、プラスチックは成型品を指している。

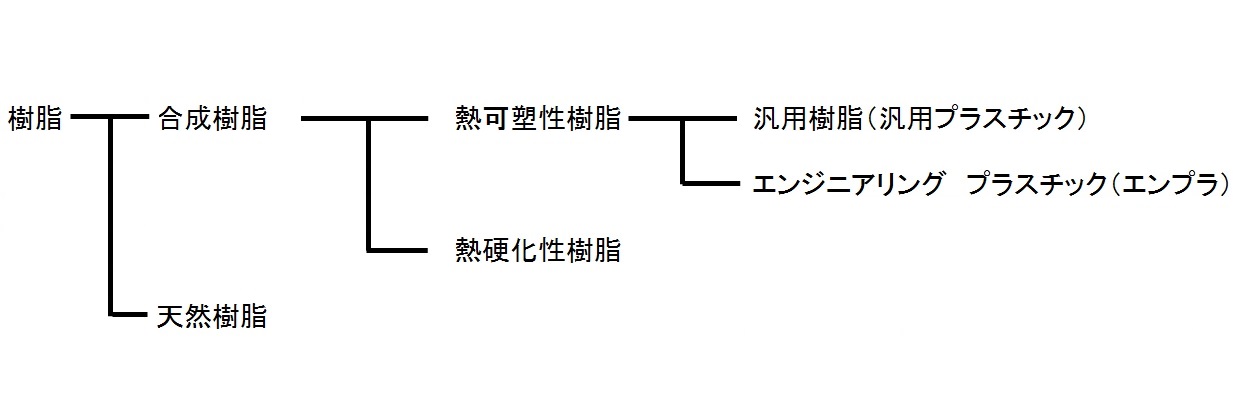

樹脂には、大きく分けて「天然樹脂」と「合成樹脂」がある。

そして、「合成樹脂」は「熱可塑性樹脂」と「熱硬化性樹脂」に分けられる。

さらに、「熱可塑性樹脂」は、「汎用樹脂(汎用プラスチック)」と「エンジニアリング プラスチック(エンプラ)」に分けられる。

図で示すと、以下のようになる。

天然樹脂とは

自然界の産物である樹脂。

植物、動物、鉱物由来があるが、日本では植物由来の松脂、漆、柿渋等が有名。

合成樹脂とは

石油、石炭、天然ガスのような化石資源を原料とした低分子量の化合物から、

重合、重縮合、重付加などによって得られる高分子量(分子量1万以上)の樹脂状物質。

熱可塑性樹脂とは

加熱により反応が起こることなく軟化し、塑性を示し成型できるが、冷却すると固化する樹脂。

冷却と加熱を繰り返した場合、塑性が可逆的に保たれる。

理由は、分子形状が線状で、三次元化していないため、可逆的軟化、硬化が可能となる。

熱可塑性樹脂はペレット・粉末の状態でシーティングもしくは成型メーカーへ提供される。

熱硬化性樹脂とは

そのもの単独または別の物質を加えて加熱をすることで、三次元構造または網状構造となり、不融不溶の樹脂。

尿素樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂 等が代表例。

一般的に、耐熱性・耐薬品性・耐候性・接着性・耐摩耗性・硬度が高いので、

塗料、接着剤として使用されることが多い。

また、樹脂同士の相溶性・混和性がよく、また相互に反応しあうので、

エポキシ樹脂をメラミン樹脂で熱硬化させる、といった相互の長所を活用する使い方が数多く実施されている。

汎用樹脂(汎用プラスチック)とは

機械的強度をあまり要求されない分野で大量に使用されるプラスチック。

長所:一般的に安価で、加工がしやすく、リサイクル性が高い

短所:耐熱性・耐候性が高くない

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン(以上、4大汎用樹脂) 等が代表例。

エンジニアリング プラスチック(エンプラ)とは

電気電子部品など機械的性質が強く要求されるところに使用するプラスチック。

長所:耐熱性・耐摩耗性が高い

短所:一般的に高価で、加工がしづらく、リサイクル性は高くない

ポリカーボネート ポリスルホン ポリアミド ポリフェニレンオキシド 等が代表例。

*参考文献 「化学辞典」東京化学同人

「加工の基礎知識」のページも掲載しております。

1、素材選択と裁断⇒こちら

2、印刷⇒こちら

3、溶着と梱包・発送⇒こちら